책&배움/돌아다니다가

기도원의 준수사항

by 방가房家

2023. 5. 24.

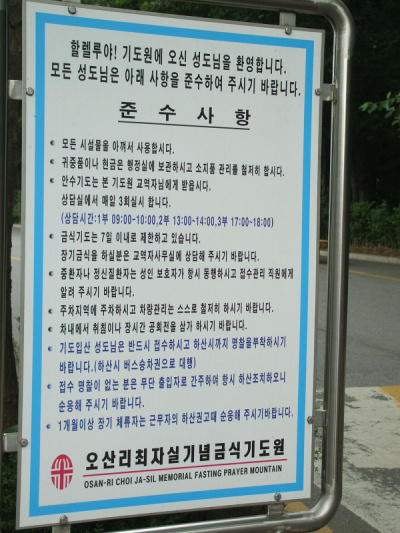

평범해 보이는 표지판이지만, 여기에는 기도원이 그동안 감내한 온갖 경험들이 응축되어 있다. 초창기의 종교적 감성(빅터 터너는 이것을 ‘코뮤니타스’라고 부른다)으로 이루어진 종교 공동체가 현실적인 문제들을 만나 해결하는 과정에서 이루어진 제도화와 규율화의 모습을 볼 수 있는 대목이다.

‘하지 마라’는 명령문이 등장하기까지는 그동안 저질러진 ‘함’에 의한 고통의 축적이 있었을 터이다. “시설물을 아껴 사용하라”는 당부 이면에는 부주의에 의해 파손된 시설물을 쓰다듬은 경험이 있었을 것이고, “소지품 관리”의 당부 이면에는 숱한 도난이 있었을 것이며, 하다못해 “주차와 차량 관리”에 대한 당부에도 무분별한 주차와 차량 파손의 경험이 있었으리라 예상할 수 있다.

더 중요한 부분은 “반드시 접수”, “명찰 부착”, “7일 이내로 제한”, “하산 권고에 순응” 등 기도원 내 성원들을 통제하는 조항들이 많이 있다는 점이다. 이것은 기도원이 기도를 원하는 이들 모두에게 열려 있는 곳이기 때문에 생기는 문제들을 최소화하기 위한 노력이다. 실제로 기도원을 관리하는 입장에서는 기도원에 들어온 노숙자들 때문에 몸살을 앓는 모습을 볼 수 있었다. 하루 종일 돈 들이지 않고 지낼 수 있고 오천원이면 일박을 할 수 있는 곳이라 서울에서 운행하는 셔틀 버스를 타고 기도원에 들어오는 분들을 통제하는 것이 쉬워 보이지 않았다. 처음 기도원이 시작되었을 때는 분명 자발적으로 모인 사람들의 공동체였을 것이다. 그때에는 지금과는 달리 천막만 있는 척박한 환경이었다고 한다. 위생을 비롯한 온갖 문제가 있었겠지만, 불편을 마다하고 기도를 위해 모인 사람들이 만들어내는 자발적인 종교적 감성에 지배되는 시기였을 것이다. 그것이 제도화되고 이제 깔끔하게 운영되는 쾌적한 기도처로 바뀌어가면서, 이제는 접수처를 통해서 신자를 등록하는 것이 불가피한 양상으로 바뀌었다.

가장 중요한 문구 중 하나는 “중환자나 정신질환자는 보호자가 동행하고 직원에게 알리기 바랍니다.”라는 내용이다. 십년 전에 오신 적인 있으신 선생님께서는 당시에는 이 문구가 “중환자나 정신질환자 출입금지”라는 강한 내용으로 빨간 글씨로 크게 쓰여 있었다고 말씀해주셨다. 지금은 그것이 상당히 순화된 형태인 것이다.

죽어가는 사람을 살린다는 기도원에서 중환자와 정신질환자를 오지 못하게 하는 역설적인 상황은 어떻게 생겼을까? 원장님은 이 부분에 대해서 명쾌하게 말씀해주셨다. 모든 의학적 시도가 좌절된, 절망에 빠진 사람들이 마지막으로 찾던 곳이 오산리 기도원이었다. 열 명의 환자가 들어오면, 그 중에 두어 명이 기적을 얻어 살아나고 나머지는 죽어 나갔다고 한다. ‘오산리의 기적’은 바로 살아나간 ‘두 명’에 의해서 만들어지는 것이다. 반면에 기도원의 현장에서는 죽어나가는 사람들이 다수여서, 원장님의 젊은 시절에는 하루에 아홉 구까지 시신을 메고 산 밑으로 운반한 적도 있었다고 한다. 두 명의 기적이 있다는 것도, 여덟의 죽음이 있다는 것도 부인할 수 없는 현실이다. 그 사실의 무거움에 대해서는 누구도 함부로 말할 수 있는 것이 아니리라. 다만 현실적인 문제가 발생했다고 한다. 죽은 이들의 유가족들 중에서는 “기도원이 사람을 죽였다”며 소송을 거는 이들이 있었다고 한다. 이런 문제들이 생기자 “중환자와 정신질환자 금지”를 선언했던 것이 십년 전 상황이고 그 내용은 지금까지 남아있다. 지금은 기도원에 응급사태를 처리할 간호사가 근무하고 있다고 한다. 기적을 일으킨다 하더라도 기적을 수용할 수 있는 사회적인 제반 시설을 마련해야 하는 것. 그것은 종교 공동체가 사회에 존속하기 위해 겪어야 할 필수적인 과정일 것이다.