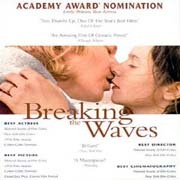

<브레이킹 더 웨이브>는 탁월한 종교영화라고 생각한다. 한 개신교 교회를 탁월하게 묘사하고 있기 때문이기도 하지만, 그보다도 종교라는 것이 한 개인에게서 어떤 식으로 의미화되는지를 무서울 정도로 보여주고 있기 때문이다. 이 영화를 보면서 신정론이라는 단어를 자꾸 떠올리게 된다.

이 영화는 베스라는 한 여인이 남편이 불구가 되는 사고를 당하고 나서, 남편이 바라는 대로 여러 가지 성적인 방종을 펼치다가 나중에는 극단적인 창녀일까지 하게 되고 마을 사람들의 외면 끝에 결국은 죽게 된다는 줄거리를 갖고 있다. 어처구니없는 이야기이다. 처음 영화를 보았을 때는, 영화를 외면하고 싶은 유혹이 들 정도로 나를 불편하게 만들었던, 강렬한 어처구니없음이었다.

그러데 그 어처구니없음이 베스의 내면에서는 하느님의 뜻으로 철저히 의미화되어, 정합성을 갖는 행위들의 연쇄로, 다른 말로 정당한 행위들로 수행되었다. 다른 사람들에는 말이 안되는 그 이야기가, 베스의 내면에서는 말이 되는 것이었다. 영화는 베스의 내면에서 그 의미체계가 형성되는 과정을 철저하게 그리고 있다. 그 “의미 체계”를 나는 종교라고 생각하며(그것은 분명 추상적인 “기독교”와는 다른 것이다), 그러한 의미에서 나는 이 영화를 종교영화라고 부르는 것이다.

베스의 기이한 행동들은 철저히 기도들을 통해 뒷받침되고 있다. 영화 도처의 결정적인 장면들에 위와 같은 기도들이 삽입된다. 마지막 죽기 전 질 나쁜 선박으로 창녀일을 하러가는 무모한 일을 벌일 때에도, 베스는 “하느님 계세요?”라고 울부짖듯이 기도한다. 그리고는 한참 후에 “여기있다”라는 답을 받아낸다. 어떠한 상황 속에서도 물음과 답변을 통해 의미를 찾아나가는 과정은 나에게 신정론이라는 논의를, 그리고 종교 일반의 성격을 상기시켜준다. 이 영화는 이 의미화과정의 묘사에 정말 탁월하다.

베스의 행위는 “희생”이라는 추상적 언어의 구체화 과정이며, 결국은 구원론적인 의미로 귀결된다. 베스는 죽고, 그 때문인지는 알 수 없지만, 반신불수였던 남편은 기적적으로 회복하여 잘 걸어다닌다. 베스를 지옥에 가라고 선포하는 마을 교회의 장례식에서 몰래 시신을 빼와서, 남편과 그 친구들이 행하는 그들만의 장례식이 행해질 때, 하늘에서는 종이 울리는 환상적인 소리가 들려온다. 베스의 죽음이 한 미친 여자의 죽음이 아니라 의미있는 죽음이라는 암시를 해주는 장면이다. 주변 사람들도 감화를 받는다. 그녀를 설득해 보려고 노력했던 의사는 최후 진술에서 그녀는 미친 게 아니라 “선”(good)을 위해 죽은 것이라는 자기 견해를 잠시 피력한다.

이 영화는 특이한 구성을 취하는데, 영화 전체가 마치 책처럼 10개의 장(Chapter)으로 구성되고 심지어 마지막엔 에필로그까지 있다. 장이 시작될 때마다 감독은 팝의 명곡들을 꽤 오랫동안(거의 10초?) 들려준다. 모든 노래들이 의미가 있는지는 모르겠지만, 특히 인상적이었던 두 곡이 있다. 3장(2장?) 마지막 부분에서 베스는 위에서 언급한 기도를 한다. 남편이 왜 큰 부상을 당한 채 자기 곁으로 돌아왔는지를 하느님께 묻고, 자신의 과욕 때문이라는 “왜”에 대한 하느님의 대답을 들은, 결정적인 기도 장면 말이다. 기도가 끝나고 그 다음 장으로 넘어가는 대목에서 감독이 삽입한 노래는 지금 들리는 Procol Harum의 “The Whiter Shade of Pale”이다. 그런데 하필 노래는 중간 부분의 딱 다음 가사를 들려준다.

She said there is no reason

And the truth is plain to see

이유가 없다니, 베스가 들으면 맥빠질 노래이다. 영화의 마지막 에필로그에 삽입된 노래도 인상적이다. 엘튼 존의 “Your Song”의 앞부분인데, 가사의 첫 소절은 “It's a little bit funny.”이다. ‘지금까지 이야기, 좀 황당하지 않았어?’라고 묻는 투의 노래처럼 들린다. 물론 이런 노래들이 스토리를 부정하는 감독의 숨겨진 의도라고 생각하지는 않는다. 다만 감독은 이런 노래들의 삽입을 통해 거리를 만들고 그럼으로써 다양한 해석의 여지를 만들어주고 있다. 영화는 베스의 시선을 통해 전개되지만, 보는 이들이 꼭 그걸 따라가야 할 필요는 없다는 것을 상기시키면서 말이다.

베스의 일련의 행동은 베스의 세계, 즉 그녀의 종교의 결과물이다. 영화는 베스의 종교가 어떻게 형성되어 어떻게 귀결되는지를 보여줌으로써, 종교 일반에 대한 깊이 있는 성찰을 제공한다. 베스의 내적 세계는 아름답다. 숭고한 희생 정신의 점철이다. 하지만 그것이 그녀의 행위가 다른 사람에게 아름답게 받아들여져야 한다는 것을 말함은 결코 아니다. 의미체계 내적인 완결성과 그 의미체계 외부에서의 부조화. 이 차이가 우리가 현실에서 겪는 종교의 문제에서 핵심적인 부분이다. 종교사회학 용어로 인지 부조화라고 일컫는 이 문제는, 종교의 사회적 현존을 이야기할 때 많이 논의되는 부분이다. 신종교 신자들에게서 흔히 나타나지만, 신종교만의 문제는 아니다. 그 부분에 대한 이야기는 다른 긴 이야기가 될 것이다. 단지 내가 이야기하고자 하는 것은 베스 종교의 내적 완결성을 인정하고 묘사하는 것이 꼭 베스의 행위를 옹호하는 것이 아니라는 것이다.

종교가 어떤 의미에서 하나의 의미체계인지를 잘 보여준다는 의미에서, 그것이 인간에게 어떤 의미에서 실재(reality)인지를 잘 보여준다는 의미에서, 나는 <브레이킹 더 웨이브>를 훌륭한 종교 영화라고 생각한다.

반응형